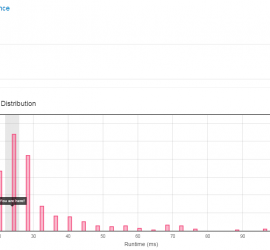

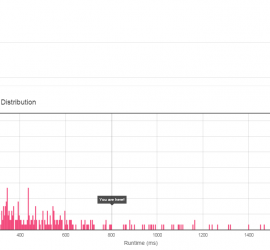

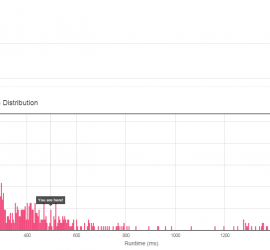

[leetcode] Palindrome Partitioning II

Given a string s, partition s such that every substring of the partition is a palindrome. Return the minimum cuts needed for a palindrome partitioning of s. For example, given s = “aab”, Return 1 since the palindrome partitioning [“aa”,”b”] could be produced using 1 cut. Dynamic programming. dp[i] stores […]